Digitale Identität

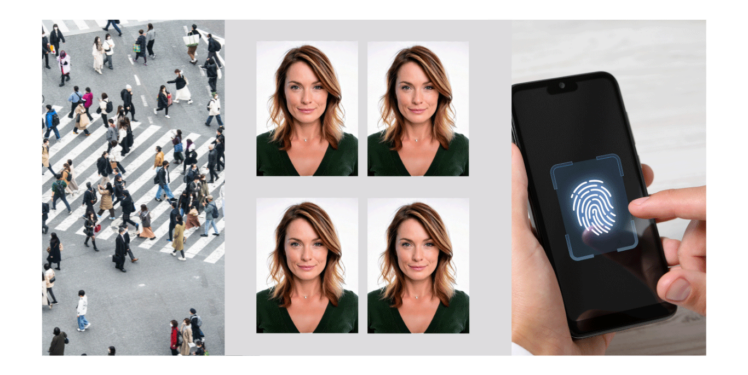

In unserer Artikelserie »Digitale Identität« spüren wir philosophischen, alltäglichen und technischen Aspekten von Identitäten im digitalen Raum nach.

Identitäten begegnen uns tagtäglich, in der physischen Welt wie auch im Digitalen. Vom Identitätsnachweis, über die Identitätskrise bis hin zur Geschlechtsidentität, ob identitätsstiftend, identitätspolitisch oder auch identisch – mit Selbstverständlichkeit nutzen wir diese Wörter im Alltag. Das eigentliche Wesen von Identität bleibt dabei aber oft unerklärt und vage. Weiß ich, wer ich bin? Und wenn ja – ist das Identität? Wie viele kann ein Mensch haben? Und was macht die Unterschiede zwischen psychologischer und digitaler Identität aus?

Diesen und weiteren Fragen wollen wir in unserer Artikelserie »Digitale Identität« nachspüren. Anhand der verschiedenen Bedeutungsdimensionen des Identitätsbegriffs möchten wir uns ihrem Wesen nähern und dabei möglichst viele ihrer Ausprägungen berücksichtigen – sowohl im alltäglichen als auch im technischen Sinne.

Übereinstimmung

In den Wissenschaften, maßgeblich in der Philosophie und Psychologie , ist man sich uneinig darüber, was »Identität« genau zu sein hat. Heutzutage verbinden wir mit Fragen der Identität vor allem das Selbst im psychologischen Sinn. Das war historisch betrachtet aber nicht immer so. Schon Plutarch, Schriftsteller und Philosoph der griechischen Antike, beschäftigte sich im »Theseus-Paradoxon« mit der Frage danach, ob das Schiff von Theseus, dem berühmten griechischen Helden, noch dasselbe sei, nachdem man kontinuierlich alte Planken durch neue ersetzt hatte. Etymologisch betrachtet passt das: die »Identität« entstammt dem Lateinischen »idem«, was so viel wie »derselbe, dasselbe« bedeutet und die Eigenschaft einer Sache beschreibt, mit sich selbst übereinzustimmen, eben »identisch« zu sein. Diese semantische Nähe des Substantivs »Identität« zum Adjektiv »identisch« begegnet uns auch im philosophischen Teilgebiet der formalen Logik. Denn das Identitätsprinzip, etwa, dass A = A ist, bildet die Grundlage jeder logischen Beweisführung. Und doch impliziert diese Übereinstimmungshypothese eine tieferliegende Frage, die sich schon im »Theseus-Paradoxon« findet: Was macht das Wesen einer Sache oder einer Entität überhaupt aus? Oder: Wodurch werden die »As« auf beiden Seiten der Gleichung bestimmt?

Viele Versionen einer Erzählung

Die uns heute so selbstverständlich erscheinenden anthropologische Bestimmung von Identität wurde in der Philosophie erst im 17. Jahrhundert mit John Locke und Gottfried Wilhelm Leibniz bedeutsam. Locke begründete Identität vom Bewusstsein und der Erinnerung ausgehend, für Leibniz fußt Identität vor allem im Unbewussten. Seither haben sich etliche Persönlichkeiten aus diversen Disziplinen an Definitionen der Identität versucht.

Ein prominentes Beispiel ist die Identitätsdefinition im Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung von Erik H. Erikson. Eingebettet in eine Theorie der lebenslangen Entwicklung, bestimmt sich Identität für Erikson einerseits in einem Bewusstsein von sich selbst als einmaligem Individuum, andererseits aber auch als Produkt der Interaktion mit soziokulturellen Kontexten. Identität ist also immer ein Gefühl meiner selbst, ein selbstproduzierender Akt, ebenso aber etwas, an deren Produktion andere Menschen beteiligt sind. Auch Jürgen Habermas nähert sich der Identität in ähnlicher Weise. Für ihn stellt die Ich-Identität eine Balance zwischen persönlicher und sozialer Identität dar. Die persönliche Identität produziert sich in einer unverwechselbaren Lebensgeschichte, die soziale in der Zugehörigkeit zu verschiedenen Bezugsgruppen.

Alice Hasters, Journalistin und Autorin, bringt solche anthropologisch zentrierten Bestimmungsversuche von Identität in einem logischen Folgeschritt mit der etymologischen Herkunft im Sinne von »identisch« zusammen: Identität gehe dann auf, wenn die aus dem Inneren heraus produzierte Erzählung von mir selbst mit dem übereinstimmt, was andere von außen in mir sehen.

Der nächste Teil der Artikelserie wird die zusehende Ausweitung der Identitätsproduktion in digitale Räume behandeln – und ergründen, was das alles impliziert.

(rah)

Weiterführende Links:

https://www.spektrum.de/lexikon/philosophie/identitaet/931

https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/identitaet/6968

https://www.dwds.de/wb/Identit%C3%A4t

https://gfds.de/identitaet-identisch-identitaer/